ここまでやる名門会!

なぜ名門会は、難関校への合格実績を出せるのか。

名門会には、志望校合格につながる、確かな得点力を養成するノウハウがあります。

自分ひとりでは決して気付かない課題や、自分一人では決して対策しきれないことまで、徹底的に指導するのがプロ教師。

「ここまでやる名門会」。

その具体的なポイントを詳しくご紹介していきます。

得点力を鍛える

正しい過去問演習法

過去問演習STEP1

合格ラインまで、あと何点足りない?

「現在の学力」を正しく把握し、合格ラインまでの「不足」を明確に。

夢の第一志望校合格を叶えるには、確かな実力をつけることがもっとも重要です。

一方で、がむしゃらに努力し続けるだけでは、合格に手が届かない可能性もあります。

入試本番までの限られた時間を有効に使うために、まずは現状を正しく把握しましょう。

CHECK POINT

Q1. 志望校の過去問で、科目別に何点とれますか?

Q2. 志望校の合格ラインまで、(合計)何点不足していますか?

Q3. 具体的に、どの分野(単元)で失点していますか?

Q4. 具体的な失点理由は何ですか?

Q4. 入試本番まで、残された時間はどれくらいありますか?

過去問演習STEP2

どの難易度の問題を、どれくらい得点すべきか

合格戦略を立てるうえで重要な「問題難易度」。

受験生には、問題ごとの難易度を見極める力が求められます。

| 全問正解が合格の条件! 最優先で対応! | このランクの得点力が合否の分かれ道! | 手を付けるのはNG。 残りの問題に専念! | ||

| ランク | A | B | C | D |

| 難易度 | 基本 | 標準 | 応用問題 | 難問 |

| 出題割合 | 約20% | 約30% | 約40% | 約10% |

難関校の入試だからといって、すべての問題が “超難問” ではありません。

基本を確認する問題から、受験生の知識では解くことのできない問題まで、その難易度はさまざま。

難関校合格を目指すのなら、A・Bランクは絶対に取りこぼしてはならない問題です。

過去問演習STEP3

まずはA・Bランクの問題の完全解答を目指す

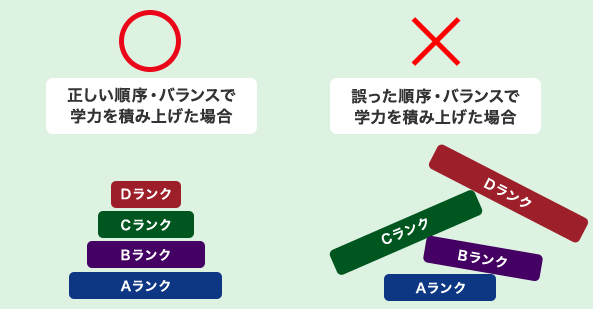

A・Bランクの問題で失点しているにもかかわらず、いきなりC・Dランクの対策に注力するのはおすすめしません。

基礎が固まっていない状態で高難易度の問題に手をつけても、学力として身につかないからです。

学力は一つひとつ着実に、バランスよく積み上げていくことが大前提。

残された時間を意識しながら、順序を誤らないようにしっかりと計画を立てましょう。

合格者の点数分布から見る

確かな合格戦略

難関校ほど1点(1問)の失点が命取りになる

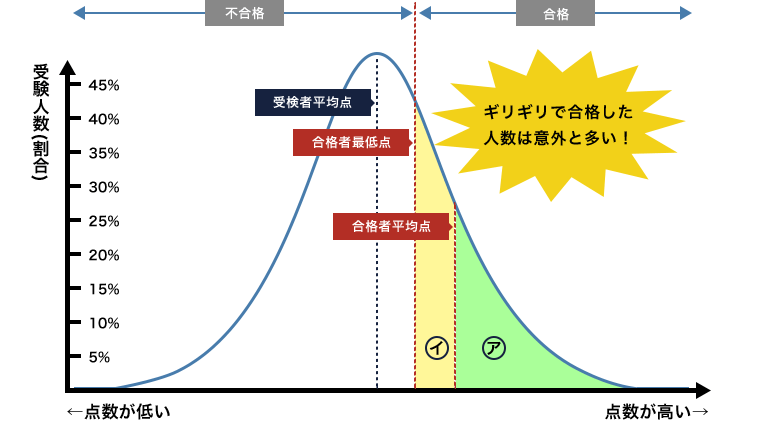

難易度の高い学校ほど「受験者平均点」「合格者最低点」「合格者平均点」にそれほど差がありません。

特に最難関校の場合、受験者が合否のボーダーライン上に集中する傾向があります。

つまり、たった1~2点の差によって合否が分かれる可能性が非常に高いのです。

大学受験の模試におけるA判定などの判定基準は、最難関とされる医学部受験の場合、A判定からE判定までの少ない点数差の中にB~D判定がひしめき合うケースがあります。たとえE判定であっても、D判定まで残り何点なのかを精査する必要があります。

難関校は1点差で合否が変わる!受験生が心がけるべきこと

〈その1〉志望校の合格最低点は何点かを意識し、過去問演習を行う。

〈その2〉科目ごとの得意不得意に大きな差がある場合、不得意な科目での失点を最低限にとどめるとともに、得意科目で1点でも多く得点できるようにする。

〈その3〉試験によって点数が安定しない場合、どの科目のどの分野で失点しているかを見極め、1点でも多く得点できるようにする。

〈その4〉正解でなくても部分点が確実に取れるよう、問題演習を中心とした勉強で解答精度を高める。

「成績が伸びない…」

その本当の原因を見極める

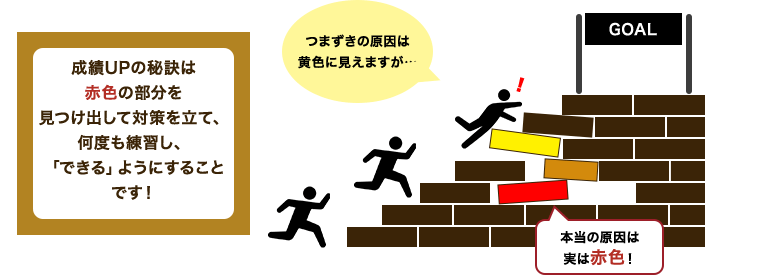

表面上見えている “つまずきの原因” は、実は違うところにある場合が多いことを知っていますか。

テストで間違えた問題をただやり直すだけでは、決して成績は上がりません。

間違いの根本原因の対策をしなければ、同じ過ちを何度も繰り返すだけです。

つまずきの原因を正しく見つけられるのがプロ教師。ここまでやらなければ成績は上がりません。

〈その1〉早期発見

つまずいた問題の根本原因がどこにあるのかをプロの目で見極め、確実に見つけ出します。

〈その2〉効果的な対策

見つけ出した根本原因を最短で克服するため、ベストな計画を立てて対策します。

〈その3〉反復演習

実際の問題で演習を繰り返しながら定着させ、同じ過ちが起きないよう常に目を配ります。